The Sinking City

Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst, die älteste und stärkste Form der Angst, ist die Angst vor dem Unbekannten. Nun kommt The Sinking City – und es will uns in den Horror von H.P. Lovecraft’s Unbekanntem entführen.

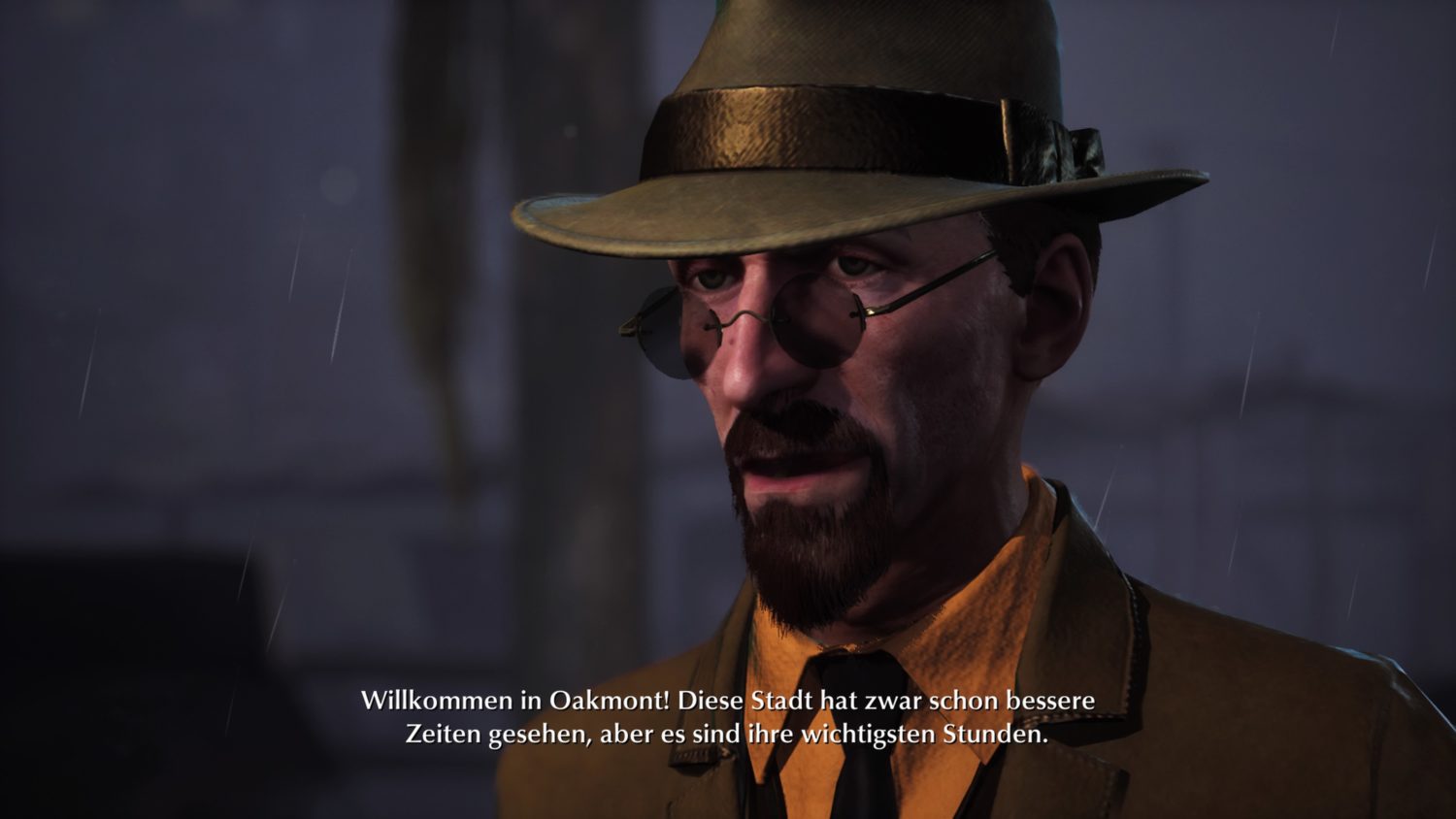

Mit The Sinking City entführt euch Frogware in die 1920er Jahre, wo ihr dem von H.P. Lovecraft erschaffenen Horror in Oakmont, einer fiktiven Stadt ausgesetzt seid. Im Third Person Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Ex-Navy Mitglied und Privatdetektiv Charles Reed.

In Kurzform gibt es bereits einige Dinge zu sagen, die eure Kaufentscheidung massivst beeinflussen könnte: Ihr bekommt kaum Hilfestellung bei den zu lösenden Fällen, ihr müsst aufmerksam sein, Gesprächen folgen, Texte lesen und immer wieder Hinweise kombinieren, um der Lösung Schritt für Schritt näher zu kommen. Waypoints oder Questmarker sucht ihr vergebens. Außerdem gibt es einige technische Schwierigkeiten, die den Sprung auf die auf Hochglanz polierte AAA-Blockbuster Treppe verwehren. Das bei weitem zu kleine Team und geringe Budget macht sich bei Grafik und bei der Engine allgemein bemerkbar. Stört ihr euch an dieser Stelle noch nicht an den genannten Punkten, könnt ihr getrost weiterlesen.

Innsmouth Part 2

Oakmont ist nicht nur der Ort für das Hauptgeschehen des Spiels, sondern auch die titelgebende Stadt – sie ist zu großen Teilen in Fluten versunken. Gleichzeitig reisen einige, von Visionen und Träumen geplagte Menschen in die Stadt. Die Ursache für die Alpträume, so steht es jedenfalls im Brief für den Privatschnüffler Reeds zu Beginn des Spiels, finden sich alle in der Küstenregion Oakmont.

Kaum dazu aufgefordert, will der Detektiv seinen eigenen Visionen natürlich nachgehen und macht sich sofort in die Stadt auf, um der Sache auf den (teilweise wortwörtlichen!) Meeresgrund zu gehen. Kurz nach der Ankunft wird jedoch klar, dass hier nicht alles so zu sein scheint, wie es zu erwarten wäre und überall lauern Monster, Banditen, Kultisten und Charaktere mit ganz eigenen Geheimnissen. Besondere Spannung bringt der Konflikt zwischen den Innsmouth-Flüchtlingen und der Familie Throgmorton in dieses Potpurry aus Lovecraft-Gestalten, inklusive Rassismus gegenüber allen Ethnien und Sexismus gegenüber Frauen (vergesst nicht, wir sehen eine „realistische“ Darstellung der 1920er Jahre).

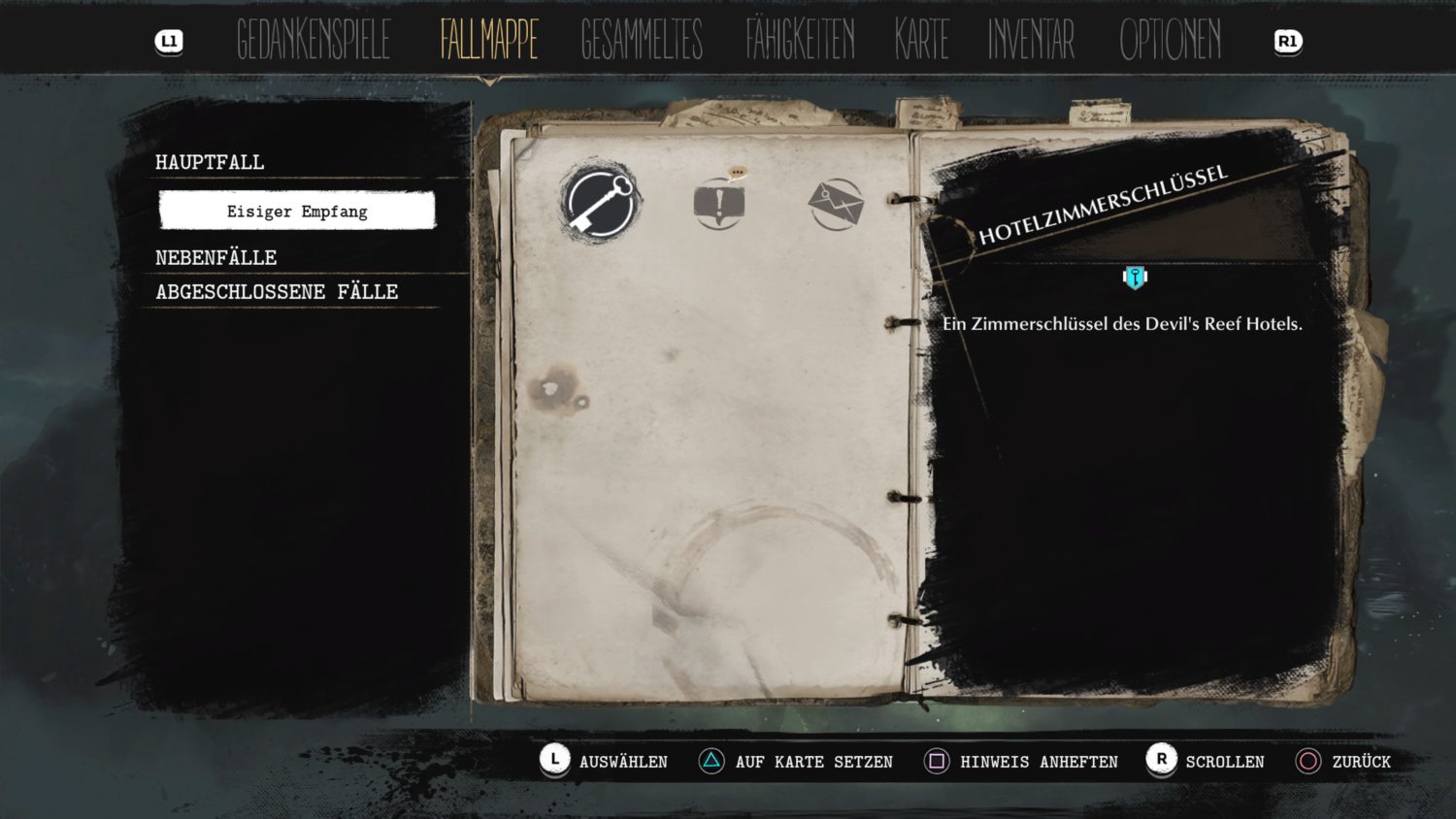

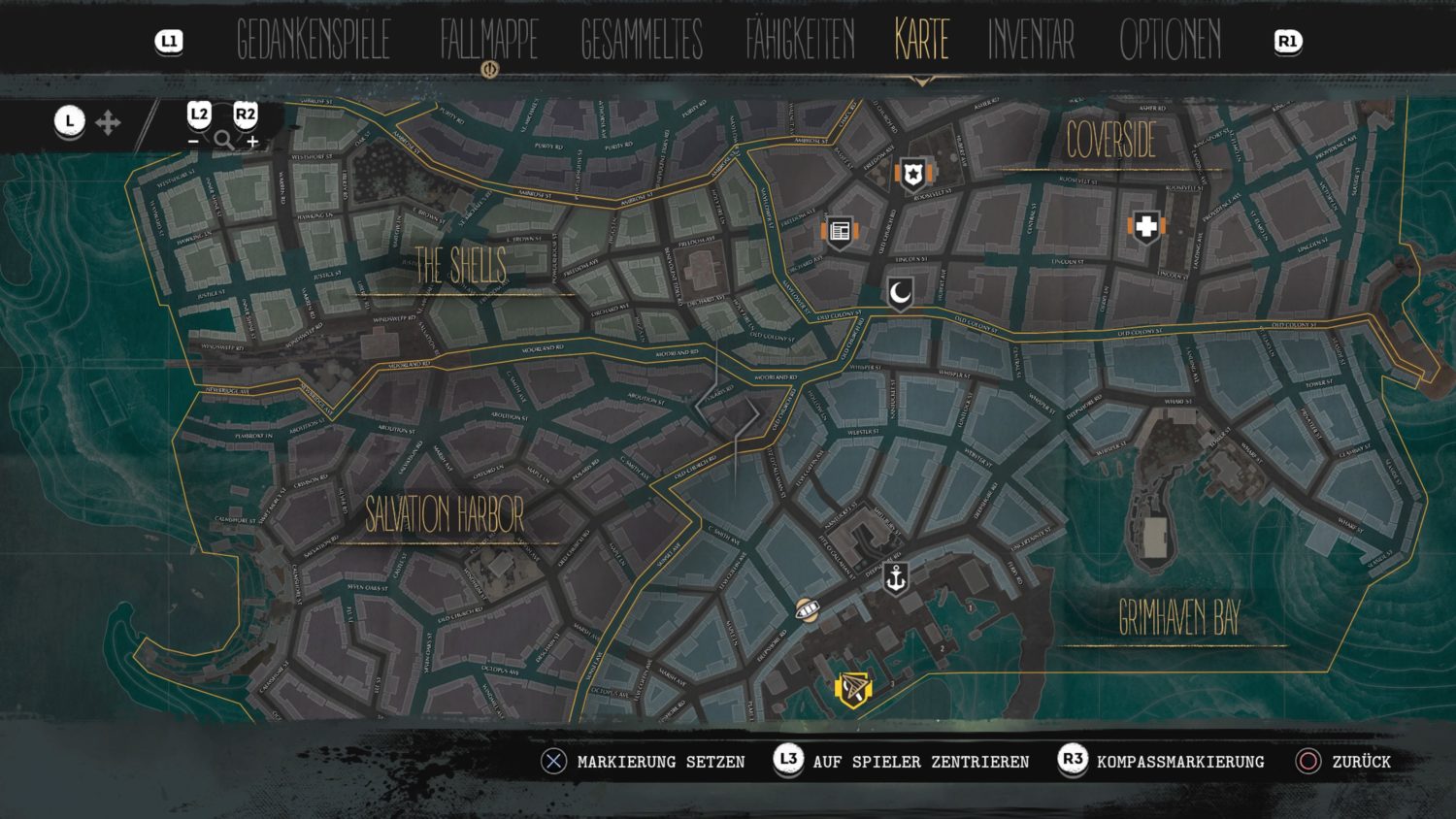

Um diesen Geheimnissen und natürlich denen hinter eurer Vision nachzugehen, bewegt ihr euch durch die recht offene Stadt, teilweise per Boot, um zum Beispiel Orte zu besuchen, wo bereits ein Neuankömmling vor euch von extremen Visionen geplagt wurde – in diesem Beispiel müsst ihr die Orte aus Briefen herauslesen und dann ganz klassisch selbst auf der Karte der Stadt suchen. Hier muss man das hervorragende Marker System von The Sinking City loben, denn es ist euch möglich, die gesamte Karte mit eigenen Notizen zu pflastern, wenn ihr das möchtet. Außerdem sind die angezeigten Marker abhängig von dem Fall, den ihr gerade im Logbuch ausgewählt habt! Großartig, denn so verliert ihr bei eurer aktuellen Aufgabe nie den Überblick in der recht großen Stadt.

Leider bewegt sich unser Ex-Navy mehr schlecht als Recht durch die Umgebung, dies ist vor allem in Kämpfen überaus auffällig. Er rollt mehr wie ein Panzer durch die Gegend, als wirklich auszuweichen – dazu kommt noch eine nicht ganz optimale Kollisionsabfrage und das Ergebnis wirkt nicht wie ein ehemaliger Soldat, sondern wie ein einbeiniger Pirat mit Augenklappe. Dazu trägt der Sound der Waffen und das Verfehlen des Ziels (doch, der Marker war definitiv auf dem ekligen Schleimwesen!) bei. Die Waffenschüsse könnten aus einem Luftgewehr kommen, so fehl am Platz klingen sie.

Ermittlungen mit fehlendem Sozialfaktor

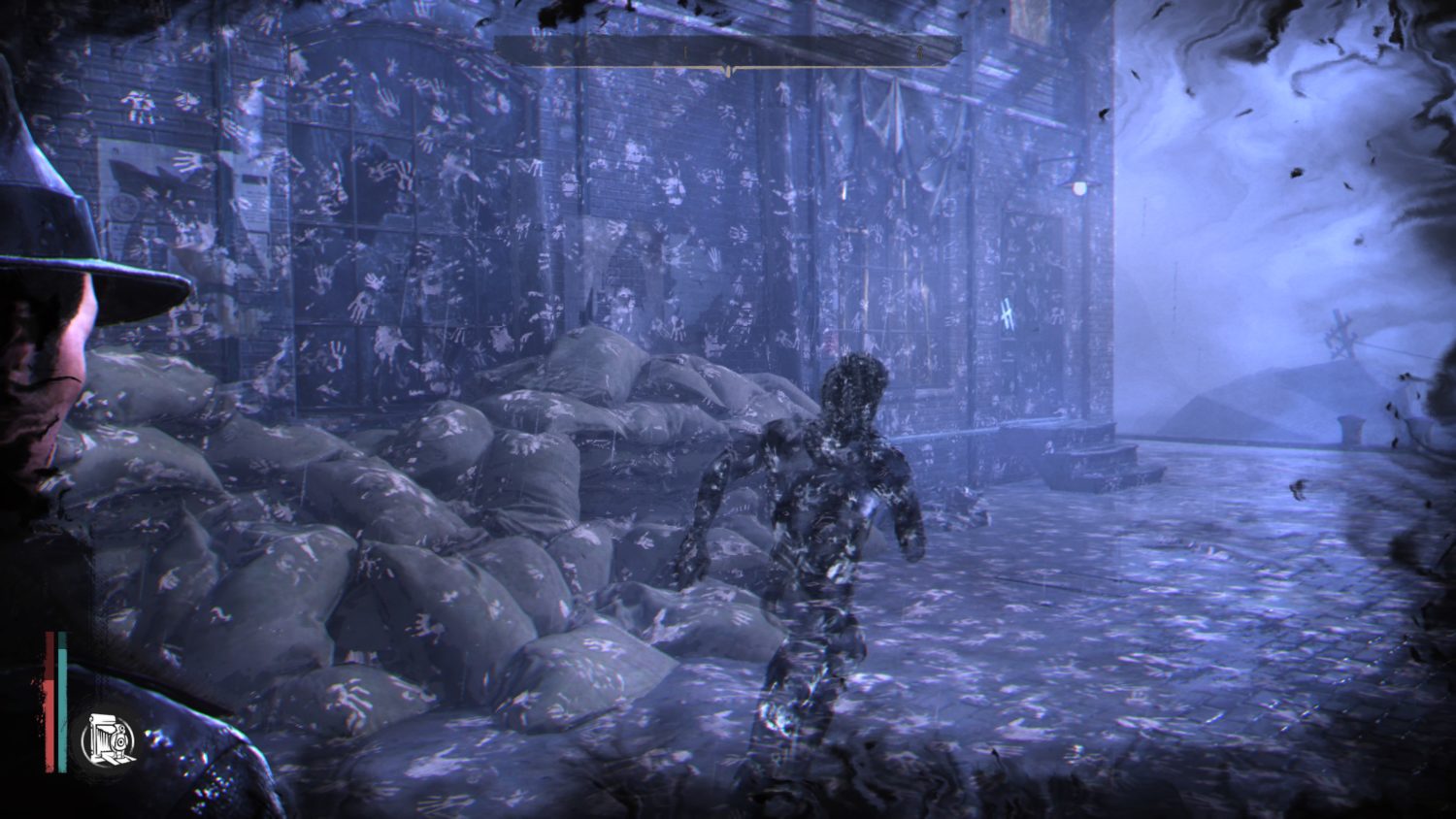

Die Kämpfe sind also schon mal nicht der Rede wert. Warum steht dann am Ende des Tests trotzdem ein Gut? Es ist dieser unglaubliche Grad an Befriedigung, den man empfindet, wenn man aus den Hinweisen, Briefen und Gesprächen heraus endlich einen Teil des Falles löst. Durch diesen Fakt erreicht das Spiel, dass man sich wirklich fühlt, als würde man einen eigenen Fall lösen und wie ein Detektiv arbeiten. Zu einem Großteil darf man die Tatorte frei nach Hinweisen durchsuchen, zusätzlich kommt eine Art sechster Sinn bei Charles hinzu, der den Schnüffler die Hergänge am Tatort mit einer Art Geister rekonstruieren lässt. Häufig muss man auch die alten Akten der Polizei, alte Zeitungsartikel oder die Historie in der Stadthalle durchwühlen, um weitere Informationen zu erlangen – einfach gut gemachte Kriminalarbeit.

Die Befragung von Zeugen hingegen macht weniger Spaß. Die Gesprächsbäume sind durchaus gut gemacht, wenn ich den Zeugen beleidige wird er mir danach definitiv nicht weiterhelfen. Dennoch nervt es, dass mich die Person in der sehr guten deutschen (aber noch besseren englischen) Synchro panisch anschreit, aber mimisch aussieht als wäre in China gerade ein Sack Reis umgefallen. Schade, hier wurde eine Menge Potenzial verschenkt.

Wenn man alle oder mindestens einige Hinweise gefunden hat, ist es irgendwann an der Zeit, diese miteinander zu verknüpfen und den Fall zu lösen. Dazu wurde der „Mind Palace“, zu Deutsch „Gedankenspiele“, als Menüpunkt hinzugefügt. Wie die Hinweise jedoch interpretiert werden, ist dem Spieler überlassen, so kann man immerhin fast immer zwei verschieden Varianten finden. Leider haben Sie nach Abschluss des jeweiligen Falles selten bis gar keine späteren Auswirkungen…

Überleben in Oakmont

Ach Mist, doch noch nicht genug über den Kampf geschrieben… na gut. Wie bereits erwähnt, gibt das Arsenal von Pistolen über Automatikgewehre bis hin zu Schrotflinten leider nicht viel her. Das leise „Puff“, wenn ich den Abzug der Waffen betätige, der gefühlt viel zu niedrige Rückstoß, die häufig fehlende Reaktion der Monster darauf… es ist schlicht und ergreifend schlecht umgesetzt.

Schön hingegen ist der ständige Munitionsmangel, so dass man jede kleine Kiste durchsucht, um das rudimentäre Crafting System zu bedienen und eventuell die ein oder andere Patrone zu basteln. Das gibt zumindest durchgehend das Gefühl, dass die Monster wirklich gefährlich sind, da sie je nach Fortschritt im Spiel wahre Kugelschwämme werden. Leider hilft hier auch die ungenaue Steuerung beim Zielen, euren Munitionsvorrat auf einem Minimum zu halten.

Grafisch zeigt sich eigentlich ein solides Grundgerüst, allerdings ist der Nebel auf der PlayStation 4 zur Vermeidung von zu hoher Fernsicht und vor allem plötzlich aufploppende Texturen extrem nervig. Dagegen stechen die Charaktere und die Beleuchtung hervor, wenn die fehlende Mimik nicht wäre.

Weitere technische Mängel zeugen von der eingangs erwähnten niedrigen Teamgröße und zu geringer Zeit, um das Spiel zu polieren, meine Top 3: Ständige Frame-Rate Einbrüche, de- und respawnende Gegner, selbstverständlich mit voller Lebensleiste und Nachladezeiten beim Betreten von Gebäuden, die so ganz offensichtlich nicht vorgesehen waren. Insgesamt ist das nervig, aber konnte zumindest mich nicht von der spannenden Geschichte abhalten.